Europäischer Gerichtshof zu Uploadfiltern: Zulässig, aber nur in engen Grenzen

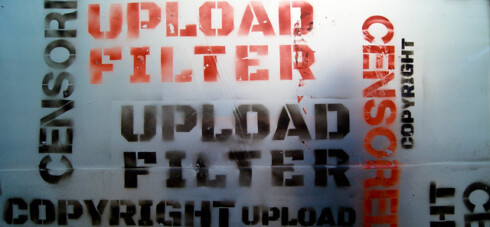

Uploadfilter, Photo: Hanna Prykhodzka, CC BY

2019 einigte sich die Europäische Union auf eine Urheberrechtsreform, die Vorgaben zum Schutz von geistigem Eigentum an das digitale Zeitalter anpassen sollte. Die sogenannte DSM-Richtlinie sieht insbesondere schärfere Regeln für große Plattformen wie YouTube oder Facebook vor.

Nach dem besonders umstrittenen Artikel 17 der Richtlinie sind die Plattformen dafür verantwortlich, wenn auf ihnen rechtswidrig urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen werden. Das sind etwa Inhalte, die nicht lizenziert oder anderweitig gesetzlich nicht erlaubt sind. 2021 wurde die europäische Richtlinie auch in deutsches Recht umgesetzt und gilt seit dem durch Änderungen im Urheberrechtsgesetz (UrhG) oder im neu geschaffenen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG; iRights.info berichtete).

Die Plattformen müssen aktiv „überwachen“, dass ihre Nutzer*innen nur legale Inhalte hochladen. Weil aber auf diesen Plattformen täglich Millionen von Inhalten hochgeladen werden, können Plattformen ihrer Verantwortung nur durch automatisierte Verfahren nachkommen: durch Uploadfilter. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) musste nun über deren Zulässigkeit entscheiden – und bejahte sie.

Worum ging es in dem Verfahren vor dem EuGH?

Polen klagte bereits 2019 gegen Artikel 17 der europäischen Richtlinie und forderte, diesen zu annullieren. Dabei nutze das EU-Mitgliedsland die Möglichkeit der sogenannten Nichtigkeitsklage: Ein Mitgliedsstaat kann danach Handlungen oder Rechtsakte der EU-Organe (zum Beispiel des EU-Parlaments) auf ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht überprüfen und für nichtig erklären lassen. Stellt der EuGH die Unvereinbarkeit fest, kann ein Gesetz (ganz oder teilweise) aufgehoben werden. Polen begründete seine Klage damit, dass die Richtlinie wegen Artikel 17 die Meinungsfreiheit bedrohe. Sie könne nämlich dazu führen, dass Regelungen erlassen würden, die einer vorbeugenden Zensur ähnelten.

Uploadfilter – was ist das eigentlich?

Das Wort „Uploadfilter“ findet sich weder in der EU-Richtlinie noch im Gesetzestext des deutschen Urheberrechts. Technisch gesehen sind Uploadfilter Systeme, die automatisch erkennen und filtern können (sollen), ob ein geschützter Inhalt hochgeladen werden darf.

Bei der Diskussion um diese technischen Systeme geht es eigentlich um die Frage, wer für illegal hochgeladene Inhalte haftet. Vor der Urheberrechtsreform von 2019 mussten Plattformbetreiber illegale Inhalte erst zu dem Zeitpunkt von ihrer Plattform nehmen, in dem sie Kenntnis davon erlangt hatten, dass die Inhalte rechtswidrig hochgeladen wurden.

Mit dem Inkrafttreten der Gesetzesänderungen wurde dieser Zeitpunkt quasi vorverlegt: Heute sind die Plattformen dazu verpflichtet, solche Inhalte vorher schon abzufangen – oder im Vorfeld Lizenzvereinbarungen mit den Rechteinhaber*innen abzuschließen.

Kritiker*innen bemängeln die Gefahr des „Overblockings“

Kritiker*innen befürchten, dass die automatisierten Systeme nur offenkundig illegale Inhalte identifizieren können. Unter bestimmten Bedingungen, etwa aufgrund gesetzlicher Schranken (wie zum Beispiel der Zitierfreiheit oder dem Pastiche), dürfen aber auch fremde Werke ohne Lizenz genutzt werden.

Die Gefahr bestehe, so die Kritik weiter, dass mehr gefiltert werde als rechtlich notwendig – es also zu „Overblocking“ komme. Das schränke die Kreativität der Nutzer*innen und die Meinungsfreiheit ein. Auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) sah die Meinungsfreiheit durch Uploadfilter in Gefahr: Der Einsatz von Uploadfiltern führe „unweigerlich zur Verhinderung legaler Meinungsäußerungen“, befürchtet die GFF in einem Statement.

EuGH sieht Meinungsfreiheit durch Uploadfilter nicht bedroht

Der EuGH sieht das anders und wies die Klage Polens ab. In seiner Entscheidung vom 26. April 2022 erkannte das Gericht zwar an, dass Uploadfilter und die damit einhergehende vorherige Kontrolle von Inhalten das Recht der Plattform-Nutzer*innen auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit einschränken. Auch die Gefahr des Overblockings sah der EuGH. Diese Einschränkungen seien jedoch verhältnismäßig. Die EU-Richtlinie, gegen die Polen geklagt hatte, enthalte klare Vorgaben, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit auf Plattformen zu wahren.

Gleichzeitig betonte der EuGH, dass die Mitgliedsstaaten diese Vorgaben grundrechtskonform umsetzen müssen. Sie seien verpflichtet, darauf zu achten, dass das nationale Recht „ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die Charta geschützten Grundrechten“ sicherstellte, so der EuGH in der Pressemitteilung. Konkret bedeutet das: Die Mitgliedsstaaten müssen aktiv Vorkehrungen treffen, damit legale Inhalte nicht gesperrt werden.

Wie setzt Deutschland die Vorgaben um?

Die deutsche Umsetzung der DSM-Richtlinie hat bereits vor dem Urteil des EuGH solche Vorkehrungen gegen Overblocking getroffen. Unter anderem hat der deutsche Gesetzgeber sogenannte Bagatellgrenzen für nutzergenerierte Inhalte mit geringem Umfang eingerichtet. Diese erlauben es Nutzer*innen, hochgeladene Inhalte im geringfügigen Maß als legal zu kennzeichnen, wenn sie die Inhalte nicht kommerziell nutzen. Die Inhalte sollen dann nicht von Uploadfiltern blockiert werden.

Ein Beispiel: Möchte man ein urheberrechtlich geschütztes Werk nutzen und dafür fremde und eigene Inhalte miteinander kombinieren, so ist dies „geringfügig“ möglich (Paragraf 10 im UrhDaG). Dafür darf man zum Beispiel 15 Sekunden eines Filmwerks oder Laufbilds (Video), 15 Sekunden einer Tonspur (Musik), 160 Zeichen eines Texts sowie 125 Kilobyte einer Bilddatei (Foto, Grafik) verwenden. Wer es noch genauer wissen will: Die Regeln für’s Hochladen nutzergenerierter Inhalte (etwa Remixes, Memes oder Pastiche) erläutert dieser Text bei iRights.info.

Außerdem sind die Plattformen in Deutschland verpflichtet, mehr Transparenz bei Uploadfiltern zu schaffen. Sie müssen beispielsweise Wissenschaftler*innen Zugang zu Daten verschaffen, mit denen die Uploadfilter und ihre Aktivitäten ausgewertet werden können. Der Bundestag hatte bei der Umsetzung der Reform zudem beschlossen, dass Vereine und Verbraucherschutzverbände gegen „Overblocker“ zukünftig gerichtlich vorgehen und diese auf Unterlassung in Anspruch nehmen können.

Lob und Kritik für die deutsche Umsetzung

Das lobt auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die deutsche Umsetzung verfolge „grundsätzlich den richtigen Ansatz, kommentierte Felix Reda, Projektleiter und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, in der Stellungnahme zum EuGH-Urteil.

Das sah insbesondere die Unterhaltungsindustrie anders. So wendeten sich beispielsweise über 1.300 Künstler*innen in einem offenen Brief gegen die aus ihrer Sicht „massiven Eingriffe in (die) künstlerischen Freiheiten zu Gunsten global operierender Digitalkonzerne”.

Was passiert nun?

Es bleibt abzuwarten, ob die Plattformen als private Anbieterinnen die deutschen Regelungen tatsächlich vollumfänglich umsetzen. Und wie sie damit umgehen, dass in anderen EU-Ländern bislang konkrete Vorgaben fehlen.

Auch gibt es bislang keine umfassenden Auswertungen dazu, ob die Regelungen geeignet sind, Overblocking zu verhindern. Das EuGH-Urteil setzt aber einen ersten (Schluss-)Punkt unter die Debatte um Uploadfilter.

Was sagen Sie dazu?