Loslassen als OER-Prinzip. Von Kontrollverzicht zu Bedeutungsgewinn

Foto: bunt/colorful von amade_a via Flickr CC-BY 2.0

Die zentrale Idee offener Bildungsmaterialien (OER – Open Educational Resources) ist, sie für vielfältige Nutzungen freizugeben. Konzeptioneller Ausgangspunkt ist eine rechtliche Konstruktion. Mit der Freigabe verzichtet man als Urheber nicht auf seine gesetzlichen Schutzansprüche, sondern fügt diesen Werken eine Art Geschäftsbedingung bei: Jeder darf sie ohne Weiteres nutzen und verwerten, bearbeiten und verbreiten.

Mit der Freigabe löst man die Werke aus der Umklammerung des üblichen „Alle Rechte vorbehalten“, wonach ein Verändern oder kommerzielles Verwerten eines Werkes an eine explizite Erlaubnis gebunden ist. Wer seine Texte und Bilder, Arbeitsbögen oder auch Filme oder interaktive Medien hingegen nutzungsrechtlich freigibt, entscheidet sich dafür, sie in die freie Wildbahn zu entlassen. Denn wer anderen (fast) alles erlaubt, der kann ihnen (fast) nichts mehr verbieten.

Das heißt aber auch: Es ist nicht mehr kontrollierbar, wer die Werke und Materialien weiter nutzt, verändert und bearbeitet, ganz oder teilweise übernimmt, weiter verteilt oder verkauft. Und auch nicht, was mit den Werken geschieht, wie sie bearbeitet, variiert oder neu zusammengestellt werden. Betrachtet man dies nun als Kontrollverlust oder als Kontrollverzicht?

Verantwortung und Loslassen

Freigegebene Werke oder Materialien dürfen sich „da draußen“ nicht nur frei und unkontrolliert verbreiten und verarbeiten lassen, man kann sie aus dieser lizenzrechtlichen Wildnis auch nicht mehr zurückholen. Denn eine Rücknahme der Lizenz sehen die Creative-Commons-Bedingungen nicht vor.

Und das ist sinnvoll, denn wenn freigegebene Materialien in digitaler Form ins weltweite Internet eingespeist sind, entstehen identische Kopien (Klone), Derivate und Remixe, mitunter sehr schnell und in großer Fülle. Eine Rücknahme ist kaum mehr möglich. Das ist bei frei lizenzierten Werken und Materialien so gewollt.

Insofern geht mit OER kein ungewollter Verlust einher, sondern ein bewusster Verzicht auf Kontrolle. Gerade weil man darauf verzichtet, zu kontrollieren, was mit den eigenen Werken passiert, schafft man mit OER etwas für die Ewigkeit.

Dieses Loslassen mag vielen Akteurinnen und Akteuren in der Bildungsmedien-Community neu sein, vor allem jenen, die sich noch an die Zeit erinnern können, als Bildungswissen ausschließlich von Verlagen hergestellt wurden.

Verlage sind weiterhin wichtig und wertvoll – und sie arbeiten heute nicht nur mit gedruckten Büchern und Datenträgern, sondern selbstverständlich auch digital und vernetzt. Doch neben ihnen offerieren neue Plattformen und Publizierende im Web ihre Dienste – mal innovative Start-ups, mal pfiffige Youtuber.

Brauchen Bildungsmedien mehr Kontrolle?

Vielen gelten Bildungsmedien als besondere Sparte, bei der es wichtig ist, darüber zu wachen, was in ihnen steht, und zu steuern, wie sie verwertet werden. Schulbücher, Lehr- und Lernmaterialien oder Standardwerke für Ausbildungs- oder Studiengänge folgen festgelegten Rahmenplänen. Das ist auch sinnvoll, denn bei einer Ausbildung – egal ob schulisch, beruflich oder akademisch – geht es schlussendlich darum, den Lernenden anerkanntes Wissen eines bestimmten Bereichs nahezubringen.

Die inhaltliche Kontrolle erfolgt bei Schulmedien über die Kultusministerien, bei Studiengängen über Hochschulkommissionen, bei Ausbildungen über Industrie- und Handelskammern sowie über die beteiligten Bildungsträger. Damit solche Vorgaben eingehalten werden, sind bestimmte Abläufe institutionalisiert. Autorisierte Fachleute prüfen die Inhalte auf inhaltliche Relevanz und Vollständigkeit und zertifizieren sie.

Doch Vorgaben für die Inhalte von Bildungsmedien haben nichts mit Urheber-, Nutzungs- und Lizenzrechten zu tun. Ob die Lehrmedien und Lernmaterialien kommerziell vertrieben oder frei verfügbar sind, lizenzrechtlich geschützt oder als OER freigegeben sind, spielt für die Inhalte und die Art und Weise, wie sie aufbereitet oder zertifiziert sind, keine Rolle. Denn das Urheberrecht ist nicht primär dafür gedacht, Kontrolle auszuüben, sondern um Kreativ- und Geistesarbeitern zu ermöglichen, ihr geistiges Eigentum zu schützen und über die kommerzielle Verwertung ihrer Werke zu selbst zu entscheiden.

Qualitätskontrolle durch Communities

Einige Akteure sorgen sich, dass freie Bildungsmedien als minderwertiger angesehen würden als kommerziell von Verlagen erstellte. Aber auch bei herkömmlichen Bildungsmaterialien gibt es teure und kostenlose, brauchbare und exzellente. Ob die jeweiligen Produkte gut, nützlich oder relevant sind, markieren die Nutzerinnen und Nutzer durch Zuspruch, Käufe und Weiterempfehlungen. Dieser Markt-Mechanismus funktioniert prinzipiell auch bei OER, unabhängig davon, ob die Werke frei lizenziert sind oder nicht.

Verlage und ihre Lektorate waren und sind eine wichtige Instanz. Sie arbeiten oft mit Hilfe von Fachleuten aus den entsprechenden Wissensbereichen. In den vernetzten Bildungs-Communities überprüfen und optimieren freiwillige Ehrenamtliche die inhaltlichen und didaktischen Qualitäten von Lehrmaterialien. Je nachdem, wie sachkundig und gründlich sie vorgehen, ist dies vergleichbar mit der Arbeit von Verlagslektoren.

Ein gutes Beispiel dafür, welches Niveau mit Hilfe der Crowd und ehrenamtlicher Lektorate erreicht werden kann, ist die weltweite Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie die weiteren, vom Wikimedia-Verein betriebenen Plattformen, wie Wikimedia Commons. In den Anfangsjahren wirkten die allermeisten Einträge beliebig und inhaltlich fragil, inzwischen werden die Texte als qualitativ höherwertig und inhaltlich belastbar eingeschätzt.

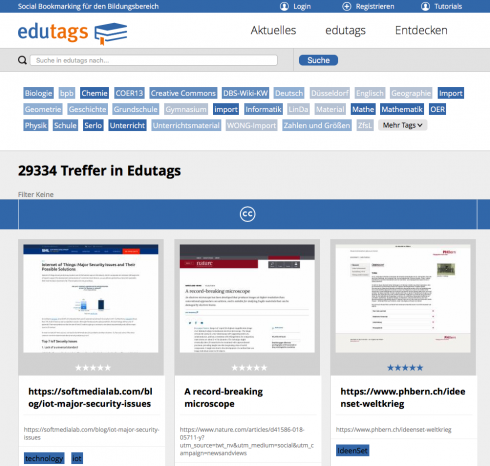

Bekannte OER-Plattformen wie edutags, die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM) und deren ZUM-Wiki, das Medienportal für MINT-Fächer (Siemens-Stiftung) oder andere kennen und nutzen diese Methoden.

Qualitätskontrolle ist also keine Domäne des verlegerisch-unternehmerischen – und letztlich gewinn-orientierten – Handelns, sondern kann gemeinschaftlich und iterativ, transparent und nachvollziehbar stattfinden. Das ist mitunter langwierig, kann jedoch – im Idealfall – demokratisch ausgehandelt werden. Und weil die Inhalte breiter abgewogen und ausgiebiger debattiert wurden, sind sie in der Regel robuster, langlebiger und nachhaltiger.

Ist der gute Ruf in Gefahr?

Lehrende, Wissenschaftlerinnen, Hersteller von Bildungs- und Wissensmedien und Autorinnen legen großen Wert darauf, das Richtige zu vermitteln und richtig verstanden zu werden. Viele befürchten, es würde ihnen schaden, wenn jemand anderes ihr Material bearbeitet, verarbeitet und im schlimmsten Fall verhunzt – und ihren Ruf dadurch beschädigt.

Doch die Lizenzbedingungen von CC-BY und CC-BY-SA sehen vor, dass alle Bearbeitungen gekennzeichnet und die Urheber der Bearbeitungen genannt werden müssen. Im Fall mehrfacher Bearbeitungen und Veränderungen sind diese also in einem Versionsverlauf dokumentiert, wie man ihn beispielsweise aus der Wikipedia kennt. Wer sein Material zudem auf einem Server veröffentlicht, der langfristig angelegt ist, kann im Zweifelsfall auf die Urversion verweisen und zeigen, dass vermeintliche Verschlechterungen des Materials von jemand anderes stammen.

Im Übrigen werden auch nicht-freigebene Materialien in der Praxis sehr wohl in Bearbeitungen genutzt. Eine Phalanx von Anwälten und Konzernjuristen bemüht sich darum, die urheberrechtlichen Verbote durchzusetzen. Doch verhindern kann sie die widerrechtliche Nutzung nicht – vor allem nicht durch jene, die den rechtlichen Status ignorieren und sich nicht drum kümmern, dass bestimmte Handlungen urheberrechtlich verboten sind. So betrachtet richten sich freie Lizenzen vor allem an die Rechtstreuen, da bei ihnen die Gefahr problematischer Nutzungen geringer ist.

Bedeutungsgewinn durch Freigaben

Unabhängig davon, ob die Nutzungsrechte vorbehalten bleiben oder freigegeben sind – sofern die Anbieter von Bildungsmedien ihre Zielgruppe und ihr Thema ernst nehmen und etwas Konstruktives beitragen, findet dies auf kurze oder lange Sicht sein Publikum.

Gibt jemand sein Material nutzungsrechtlich frei, spricht das dafür, dass er möglichst viele Menschen damit erreichen will. Für gewöhnlich danken es die Abnehmer und die Communities mit guten Bewertungen, interessierten Anfragen und weiterführenden Gesprächen. So kann man mit einem gut besetzten Thema oder guter Aufmachung an Einfluss gewinnen, nicht nur in der OER-Community selbst, sondern auch bei Fachleuten.

Auch hier gelten die Wikimedia-Stiftung und die Wikipedia als wohl bekannteste und beste Beispiele. Das niederländische Rijksmuseum hat sein Renommee mit seinem Rijksstudio enorm gesteigert, weil es hochaufgelöste Digitalisate von Kunstwerken unter freien Lizenzen veröffentlicht und in Wettbewerben zu Remixen aufruft. Mit dem Leitspruch „Teilen ist das neue Besitzen“ („Sharing is the new having“) ging die Abteilung „Öffentlichkeit und Bildung“ („Public and Education“) in die Offensive. Das trägt nicht nur zur Verbreitung und Nutzung der Kunstwerke bei, sondern auch zur Bekanntheit des Amsterdamer Museums.

Aber auch einzelne Bildungsakteure gewannen mit ihren auf freie Lizenzen basierenden Projekten an Reputation, etwa der Bildungswissenschaftler und Buchautor David Wiley oder der deutsche OER-Pionier Jöran Muuß-Merholz, der sein 2018 erschienenes OER-Buch bei einem bekannten Verlag und unter freier Lizenz veröffentlichte. Zudem gibt es engagierte Lehrkräfte, wie beispielsweise den ZUM-Aktivisten und OER-Vorreiter Klaus Dautel, den Lehrer Jens Lichtenbörger oder Hans Hellfried Wedding und Heiko Przyhodnik, Gründer und Herausgeber des Schulbuch-o-mat – sie alle gewannen an Reputation, weil ihre Materialien via freier Lizenzen Verbreitung und Resonanz fanden.

Bedeutungsgewinn durch internationale Verbreitung

OER setzt auf die seit der Version 4.0 weltweit standardisierten Creative-Commons-Lizenzen. Dadurch erleichtern sie die internationale Nutzung von Materialien, weil Nachnutzer international nicht mit den Lizenzgebenden verhandeln müssen. Egal ob in den USA, den Niederlande oder Argentinien – sie können die Materialien direkt nutzen: übersetzen, bearbeiten, anpassen und selbst verbreiten.

Ein Beispiel ist die frei lizenzierte Broschüre Freies Wissen dank Creative-Commons-Lizenzen. Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung „nicht kommerziell – NC“, die der Rechtsanwalt (und JOINTLY-Beteiligte) Paul Klimpel für iRights.info und Wikimedia Deutschland erstellt hat. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2012 wurde die Broschüre – ohne dass Klimpel dazu befragt oder informiert wurde – von unterschiedlichen Akteuren übersetzt und liegt mittlerweile auf Englisch, Schwedisch, Holländisch und Französisch vor.

Dieses und ähnliche Beispiele profitieren davon, dass die CC-Lizenzen weltweit einheitlich sind, während das Urheberrecht in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich funktioniert. Selbst im gemeinsamen Wirtschaftsraum der EU weicht es in vielen Aspekten voneinander ab. Daher erhöht man mit freien, international vereinheitlichten CC-Lizenzen und OER die Chancen, dass die eigenen Materialien international verbreitet werden. Dadurch steigt ihre Bedeutung und Einflusskraft und man kann womöglich neue geschäftliche Verbindungen knüpfen.

Fazit

Es mag für viele Bildungsakteure gewöhnungsbedürftig sein, ihre Werke und Materialien in die Nutzungsfreiheit auszuwildern und darauf zu verzichten, die weitere Bearbeitung und Verwertung zu kontrollieren. Doch genau dieses Loslassen ist ein Grundprinzip offener Bildungsmaterialien, damit andere sie direkt verwenden, leicht bearbeiten und unkompliziert weiter verbreiten können. Diese unbeschränkte Auseinandersetzung mit Lehrmaterial ermöglicht ein modernes, interaktives, kollaboratives Lernen.

Viele Beispiele zeigen, dass die gezielte Freigabe tatsächlich zu mehr Nutzung und Verbreitung führt und damit die Nachfrage steigert – nach dem Material, aber auch nach den Schöpfern. Und das wirkt sich positiv auf den Ruf und die Arbeit jener aus, die zum Freigeben bereit waren.

OER und Recht

Zu Open Educational Resources (OER) zählen Lehrmaterialien, die unter freien Lizenzen veröffentlicht werden. Diese Artikelreihe gibt Tipps zu rechtlichen und praktischen Aspekten von OER. Die Beiträge entstehen im Rahmen von Jointly, einem vom Bildungs- und Forschungsministerium geförderten Verbund zur Unterstützung von OER-Projekten, zu dessen vier Projektpartnern iRights e.V. zählt. Bislang erschienen:

- Fünf Tipps für gutes Lizenzieren von OER

- Kombinieren, Bearbeiten, Remixen: OER richtig verwenden

- Was ist Creative Commons Zero?

- Offen für Kommerz? Bildungsmaterialien und das Problem nicht-kommerzieller Lizenzen

- Kleine Helfer, große Hilfe: Lizenzhinweise für OER erstellen und nutzen

- Abmahnungen bei Creative Commons: Wer, Warum, Was tun?

- Nach der Reform der Urheberrechts für Bildung und Wissenschaft – OER bleiben notwendig

- Loslassen als OER-Prinzip. Von Kontrollverzicht zu Bedeutungsgewinn

Lizenz dieses Beitrags: Creative Commons Attribution 4.0 International.

2 Kommentare

1 Skepticus am 16. November, 2018 um 10:22

“Und das wirkt sich positiv auf den Ruf und die Arbeit jener aus, die zum Freigeben bereit waren” Sollten Autoren nicht auch für ihre Arbeit bezahlt werden? Beamte in den Kultusministerien arbeiten schließlich auch nicht umsonst!

2 Henry Steinhau am 28. November, 2018 um 12:02

@Skepticus: Selbstverständlich sollen AutorInnen für ihre Arbeit bezahlt werden, doch das stellen die freien Lizenzen keineswegs in Abrede. Wer Beiträge für frei lizenzierte Publikationen liefert, muss angemessenes Honorar erhalten – doch unter welchen Lizenzbedingungen diese dann veröffentlicht und vertrieben werden, und ob sie kostenpflichtig oder kostenlos erhältlich ist, ist was anderes. Und gerade weil Beamte in Kultusministerien oder auch Angestellte in staatlichen Bildungseinrichtungen für ihre Arbeit an Publikationen ihr festes Gehalt bekommen, und weil diese öffentlichen Einrichtungen durch die Gesellschaft finanziert sind, bietet sich hier die freie Lizenzierung der Inhalte besonders an, um deren Verbreitung und Nutzung zu fördern.

Was sagen Sie dazu?