Alexander Peukert, warum erscheint das Urheberrecht heute so unzeitgemäß?

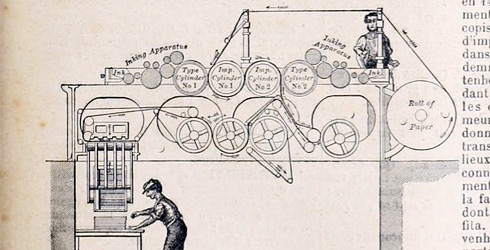

Illustration: Nouveau dictionnaire encyclopédique

Andrea Pollmeier: Werden geistige Produkte im digitalen Zeitalter zu einer Art Allgemeingut?

Alexander Peukert: Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich zunächst klarmachen, dass körperliche Gegenstände (Sachen) wie der Bildschirm, an dem dieses Interview gelesen wird, etwas kategorial Anderes als Immaterialgüter sind. Immaterielle Güter kann man nicht anfassen. Sie können wie eine Musikkomposition beliebig häufig reproduziert werden.

Ein Ökonom würde sagen: Sie sind in ihrer Nutzung nicht rivalisierend. Eine Komposition wird nicht zerstört, wenn sie im Internet tausende oder Millionen Male reproduziert wird. Eher geschieht das Gegenteil: Ein Werk wird aufgenutzt; es gewinnt durch massenhafte Nutzung ökonomische, kulturelle und soziale Bedeutung hinzu. Auch für Ökonomen ist irritierend, dass es sich bei Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst um Güter handelt, die nicht mehr knapp sind, wenn sie im Internet verfügbar sind.

Diese faktische Beobachtung sagt jedoch nichts darüber aus, welche normativen Schlüsse man zieht. Das geltende Recht sagt: Du darfst keine Vervielfältigungen vornehmen. Das Urheberrecht verbietet also diese „Aufnutzung“, doch kann das Urheberrecht nicht verhindern, dass diese Aufnutzung möglich ist. Das Gut bleibt ein nicht-rivalisierendes, ein immaterielles Gut.

Es ist fundamental wichtig, den Unterschied zwischen Sachen und Immaterialgütern klar zu erkennen. Leider wird beides in der politischen Diskussion durcheinandergeworfen. So heißt es häufig, Urheberrechtsverletzungen seien Diebstahl oder Raub. Das aber ist juristisch falsch, weil sich die Begriffe Diebstahl und Raub ausschließlich auf körperliche Gegenstände (Sachen) beziehen. Es werden also Kategorien aus dem Recht der Sachen in das Recht des geistigen Eigentums übertragen. Dabei wird – bewusst oder unbewusst – unter den Teppich gekehrt, dass diese Güter ganz unterschiedliche Charakteristika haben.

Andrea Pollmeier: Welche Bedeutung hat es dann, wenn jemand unrechtmäßig eine Kopie macht?

Alexander Peukert: Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Wenn man gegen Urheberrechtsverletzungen vorgeht, sollte man dies aber nicht damit begründen, dass es auch verboten sei, Sachen zu stehlen. Dieser Unterschied ist mir sehr wichtig: Es ist eine andere Art von Verhalten, etwas aus dem Internet herunterzuladen oder in einen Laden zu gehen und eine CD zu stehlen.

Andrea Pollmeier: Immaterielle Güter sind für die Allgemeinheit wichtig, der unabhängige Qualitätsjournalismus wird beispielsweise als „systemrelevant“ für die Demokratie bezeichnet und auf Verfassungsebene geschützt. In welcher Weise haben diese geistigen Werke eine andere Bedeutung als Wasser und Luft?

Alexander Peukert ist Professor für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt im internationalen Immaterialgüterrecht an der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Zuvor war er wissenschaftlicher Referent und Leiter des USA-Referats am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München. Foto: Jürgen Keiper

Alexander Peukert: Wasser und Luft sind nicht unendlich verfügbar und können durch Übernutzung zerstört werden. Bei immateriellen Gütern ist das nicht der Fall – die Tragödie der Allmende gibt es hier nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es unterschiedliche Arten von Gütern gibt, und je stärker die Allgemeinheit auf den Zugang zum betreffenden Gut angewiesen ist, desto eingeschränkter ist das Eigentum. Grundwasser zählt beispielsweise nicht zu den Sachen, die dem Grundeigentümer gehören.

Auch zum Urheberrecht gibt es Rechtsnormen und gerichtliche Entscheidungen, die zeigen, dass diese Güter besonderer Art sind und dass es Werke und Informationen gibt, die man für die Allgemeinheit zugänglich halten muss – denken Sie an öffentliche Reden oder Gesetzestexte. Diese durchaus wertvollen Güter gehören niemandem. Außerdem ist das Urheberrecht im Gegensatz zum Sacheigentum zeitlich befristet. Die Urheberrechte enden, wenn auch viele Jahrzehnte, nachdem das Werk geschaffen wurde. Dieser Unterschied ist begründungsbedürftig, und die entscheidende Begründung liegt in der unterschiedlichen Natur von körperlichen Gütern einerseits und immateriellen Geistesschöpfungen andererseits.

Andrea Pollmeier: Was hat sich verändert, dass das Urheberrecht heute so unzeitgemäß erscheint?

Alexander Peukert: Das Urheberrecht ermöglicht Geschäftsmodelle. Das ist sein ganzer Sinn und Zweck. Das Urheberrecht ist Anfang des 18. Jahrhunderts begründet worden, um auf privater Ebene marktwirtschaftlich ein Verlagswesen zu organisieren, das nicht mehr von der Krone kontrolliert wird. Es konnte mit Hilfe des Urheberrechts also staatsfern privat verlegt werden. Das Urheberrecht ist der Eigentumstitel, mit dem kapitalistische Produktionsweisen im kulturellen Sektor funktionieren. Nun sind diese Produktionsweisen durch das Internet fundamental verändert worden. Es ist möglich, dass der Urheber sich direkt vermarktet. Die Rolle der Intermediäre ändert sich und manche, wie die Zeitungsverlage, verschwinden vielleicht.

Auch die Rolle des Lesers verändert sich aus urheberrechtlicher Sicht. Das Lesen eines analogen Buches war und ist auch heute noch urheberrechtlich irrelevant. Es ist keine Vervielfältigung und auch sonst keine urheberrechtlich relevante Nutzung. Der Werkgenuss ist frei. Das heißt, in der analogen Zeit war der Endnutzer beim Lesen, Hören oder Schauen vom Urheberrecht gar nicht tangiert. Als man anfing, über Copyshops und Tonbandgeräte private Kopien zu produzieren, wurde auch das gegen pauschale Vergütungssysteme gestattet. Wieder wurde der Endkonsument vom Urheberrecht fern gehalten. Er kaufte seine Bücher, seine Leerkassetten und vielleicht seinen Drucker und bemerkte nicht, dass er beim Erwerb eine Abgabe bezahlte. So existierte das Urheberrecht als Regulierung für den Endnutzer scheinbar gar nicht und zugleich institutionalisierte es den gesamten, vorgelagerten Vermarktungsprozess.

Heute ist jedoch jede Kopie einer Datei, die in den Arbeitsspeicher des Rechners geladen wird, eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung. Auf diese Weise breitet sich das Urheberrecht im privaten Raum aus. Selbst der private Werkgenuss ist nicht mehr urheberrechtsfrei, sondern im Urheberrecht kompliziert geregelt und nur teilweise freigestellt. So ist es beispielsweise erlaubt, eine DVD, die legal erworben wurde, im DVD-Player abzuspielen. Die hierbei anfallenden, vorübergehenden Vervielfältigungen sind erlaubt. Hingegen ist es verboten, sich im Internet ohne Zustimmung des Urhebers oder der Rechteinhaber Inhalte herunterzuladen oder sie auch nur zu streamen.

Andrea Pollmeier: Bislang hatte das Urheberrecht die Funktion, zwischen den drei Bereichen – Autor, Verlag, Leser – einen Ausgleich zu gewährleisten. Der Endnutzer war, wie Sie erklärt haben, kaum tangiert. In der digitalen Welt hat das Urheberrecht faktisch zu einer Verschiebung der Mächteverhältnisse beigetragen, es stärkt jetzt den Verwerter, der Autor wird mit geringen Pauschalzahlungen abgespeist und der Nutzer wird verunsichert und kriminalisiert, er ist in eine schwierige Grauzone hineingeraten.

Alexander Peukert: Im analogen Zeitalter lag das Heft des Handelns bei den Verlagen und anderen Produzenten. Sie erwarben von den Urhebern die Nutzungsrechte im maximalen Umfang. Die hierfür gezahlten Vergütungen wurden schon seit geraumer Zeit für nicht angemessen erachtet. Deshalb wurde 2002 ein zwingender Anspruch auf angemessene Vergütung eingeführt.

Heute geraten die privaten Endnutzer wie erläutert in das Visier der Rechteinhaber. Aus deren Sicht untergräbt die unerlaubte private Einzelnutzung auf Dauer ihr gesamtes Geschäftsmodell. Wenn jeder alles downloadet, dann kann man nichts mehr verkaufen. Also gehen die Rechtsinhaber gegen jeden Urheberrechtsverletzer vor. Über Auskunftsansprüche gegen Internetserviceprovider werden Anschlussinhaber identifiziert, denen Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Das Landgericht Köln am Sitz der Deutschen Telekom ist mit diesen Ansprüchen bereits so überlastet, dass wochenweise einzelne Kammern nur noch Urheberrechtsakten bearbeiten, hunderte nacheinander. Bei dieser Masse von Fällen kommt das staatliche Gerichtssystem an die Grenze der Belastbarkeit.

Andrea Pollmeier: Ärgerlich ist, dass die Verlage mit den Abmahnwellen den Anschein erwecken, sie kämpften für die Rechte ihrer Autoren. In der Regel profitiert jedoch nicht der Urheber, sondern der Intermediär beziehungsweise der Verlag.

Alexander Peukert: So ist es. Inzwischen sagt man sogar, dass auch die Intermediäre das Geld nicht bekommen, sondern zunächst die Anwaltskanzleien, die über diese Aufträge ihr eigenes Geschäftsmodell betreiben. Sie reichen die umgesetzte Schadensersatzsumme natürlich an den Verlag oder an die Plattenfirma weiter. Beim Urheber oder ausübenden Künstler landen die Beträge allenfalls dann, wenn der Vertrag eine dauernde Beteiligung an den Umsätzen vorsieht.

Andrea Pollmeier: Die Beteiligungsregel ist für die Urheber zur Falle geworden. Verleger nutzen ihre Marktmacht aus und zwingen Autoren Verträge auf, die keine dauerhafte und spartenspezifische Beteiligung vorsehen. Gegen diese „Buy-out-Verträge“ wurde vor Gericht gestritten, doch hat der Bundesgerichtshof die Möglichkeit solcher Verträge erlaubt, solange eine „angemessene“ Vergütung festgelegt wird. Angemessen ist das, was am Markt üblich ist, am Markt üblich sind aber immer schwierigere Preissituationen, der Einzelne bleibt nach der jetzigen Rechtsprechung de facto ungeschützt.

Alexander Peukert: Das ist nicht das, was das Urheberrecht sagt. 2002 ist in das Urhebervertragsrecht eine Vorschrift eingefügt worden, die vorsieht, dass die Verwertung eines Werkes angemessen zu vergüten ist. Das Urheberrechtsgesetz verlangt eine Vergütung, die nach Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist. Wenn die Üblichkeit unredlich ist, dann gilt sie nicht.

Die Erwartungen, die an dieses Gesetz gerichtet waren, sind allerdings nur zum Teil erfüllt worden. Man hatte sich erhofft, dass die Vergütungen der Urheber, insbesondere der Übersetzer – und dazu sind auch die meisten Urteile ergangen – signifikant steigen würden. Man ging davon aus, dass das, was vor 2002 bezahlt worden ist, als unredlich niedrig angesehen wurde. Die Rechtsprechung ist jedoch zurückhaltend darin, Beträge oder Beteiligungssätze zuzusprechen, die deutlich über das hinausgehen, was sowieso schon üblicherweise bezahlt wird. Der Denkfehler dieses Gesetzes könnte sein, dass man glaubte, Richter zu finden, die wissen, was der richtige Preis ist.

Andrea Pollmeier: Wie kann man sich diesem Ziel noch annähern?

Alexander Peukert: Die Vorschrift, dass ein redlicher Betrag zu zahlen ist, geht schon weiter als alles, was mir aus anderen Urheberrechtsordnungen bekannt ist. Das ist also, wenn man das rechtsvergleichend sieht, schon sehr, sehr viel.

Das Problem ist einfach, dass die Richter nicht wissen, was der gerechte Preis ist und viele würden behaupten, keiner weiß das. Wenn man die Urteile liest, stellt man fest, wie schwer sich die Richter tun, die natürlich widersprüchlichen Vorträge zur Frage: „Was ist zu bezahlen, was kann ich bezahlen und was müsste bezahlt werden?“, einschätzen zu können. Der Landrichter oder auch der Richter beim Bundesgerichtshof versteht weder das Geschäftsmodell des Verlages oder anderer Unternehmen noch ist er als Lebenszeitrichter in der Rolle des prekären Textlieferanten, der für seine Leistung angemessen bezahlt werden möchte. Deshalb ist mein Eindruck, dass die Richter heilfroh sind, wenn sie Vergütungssätze absegnen können, die von gewerkschaftsähnlichen Gruppierungen vereinbart werden.

Bei der Entscheidung für den Berufsbereich der Journalisten ging es außerdem nicht um die Festlegung eines präzisen Preises, der etwa pro Zeile zu bezahlen wäre, sondern um die Frage, ob eine pauschale Abgeltung per se unwirksam ist. Der Bundesgerichtshof hat das nicht so gesehen, sondern gesagt, dass pauschale Vergütungen zulässig sind. Es ging also nicht um präzise Beträge. Die gilt es am konkreten Fall zu entscheiden und zu fragen: Was ist das für ein Text, in welchem Medium erscheint er usw. Hier sieht man sogleich wieder die Problematik dieses Gesetzes: Alle Umstände müssen berücksichtigt werden, um in diesem oder jenem Segment die richtige Vergütung bestimmen zu können.

Andrea Pollmeier: Gerade dieser Einzelfallbezug macht es dem freien Journalisten besonders schwer und verhindert zugleich die Möglichkeit von Verbandsklagen.

Alexander Peukert: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bei Produkten, die von vielen Urhebern mit Inhalten gespeist werden, eine pauschale Abgeltung noch als im Prinzip redlich betrachtet wird. In der Tat wird damit die Machtasymmetrie zwischen den wenigen Unternehmen, die printmäßig entgeltliche Produkte absetzen, und den vielen Journalisten, die miteinander konkurrieren, um an diese Unternehmen Textprodukte zu verkaufen, nicht angetastet. Aufgrund einer solchen Asymmetrie ist dann auch ein zwingender Anspruch auf redliche Vergütung dysfunktional. Der Einzelne wird allein schon aus Angst, auf irgendwelche schwarzen Listen zu geraten oder das Prozessrisiko zu tragen, selten den Rechtsweg gehen und sich als pars pro toto exponieren.

Zwar hat der Gesetzgeber diese Problematik gesehen. Das Gesetz sieht vor, dass zwischen den Verwerter- und Urhebergruppen idealerweise gemeinsame Vergütungsregeln ausgehandelt werden sollen. Die Vorstellung einer gewissermaßen tarifvertragsähnlichen Situation im freiberuflichen Bereich ist jedoch nicht Realität geworden.

Andrea Pollmeier: Eine zunehmende Rechtsunsicherheit findet man nicht nur bei den Journalisten, sondern auch im literarischen Milieu. Der Autor Thomas Meinecke hat 2012 in der Frankfurter Poetikvorlesung ausschließlich aus Sekundärtexten zitiert, die zu seinen zuvor publizierten Werken von Literaturkritikern, Wissenschaftlern oder Studenten geschrieben worden sind. Kein eigener, neu formulierter Satz fügt die zitierten Passagen zusammen. Er sampelt Texte wie Musik und betritt damit auch aus urheberrechtlicher Sicht Neuland. Die digitale Technik erleichtert solch kreatives Zusammenführen. Die rechtliche Grauzone, in die der Autor beim Nutzen dieser neuen Möglichkeiten vordringt, zeigt, wie widersprüchlich das Urheberrecht selbst aus Autorensicht ist.

Alexander Peukert: Das Urheberrecht kann kreative Freiräume der nachnutzenden Urhebergeneration einschränken. Autoren dürfen mit Geschriebenem nicht uneingeschränkt kreativ umgehen, sondern nur, soweit es das Urheberrecht erlaubt. Das Urheberrecht erlaubt die Nutzung von Zitaten, wenn es entweder – nach klassischer Art – das selbst Gesagte belegt, oder wenn es so frei benutzt wird, dass das übernommene Werk verblasst. Bei Meineckes Vorgehen verblasst das Original nicht, er erstellt eine Textcollage.

Einen vergleichbaren Rechtsstreit gab es zwischen der Brecht-Erbin und Heiner Müller. 1996 war das Theaterstück „Germania 3 Gespenster am toten Mann” veröffentlicht worden, in dem Heiner Müller in erheblichem Umfang – 18 von 75 Seiten – als Fremdtexte gekennzeichnete Brecht-Formulierungen verwendet hatte. Die Brecht-Erbin machte eine Urheberrechtsverletzung geltend. Der Bundesgerichtshof gab ihr Recht. Heiner Müller zitiere nicht, sondern stelle in großem Umfang fremde Texte neben eigene Texte. Er belege nicht, wie beim Zitat, was er selbst sagt. So verblasse das, was von Brecht übernommen worden ist, offensichtlich nicht.

Es musste erst ein anderes Gericht in Karlsruhe einschreiten, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Dieses hat die Verurteilung wegen Urheberrechtsverletzung als verfassungswidrigen Eingriff in die Kunstfreiheit von Heiner Müller eingeordnet und für ungültig erklärt. Die Verschränkung fremder und eigener Texte sei ein zulässiges Stilmittel, wenn sich Fremdes und Eigenes zu einem neuen Ganzen füge. Ob dies der Fall sei oder nur das eigene Werk durch fremdes geistiges Eigentum angereichert werde, sei auf Grund einer umfassenden Würdigung des gesamten Werkes zu ermitteln. Mit dieser Argumentation könnte möglicherweise auch ein vollständig aus fremden Werken bestehender Remix gerechtfertigt werden.

Textcollagen werden also als Kunstform akzeptiert, und zwar interessanterweise durch eine Einschränkung des Urheberrechts unter Berufung auf das Grundrecht der Kunstfreiheit. Bis heute gibt es keine explizite Regelung im Urheberrechtsgesetz, die auf solche Kunstformen reagiert. Man könnte auch sagen, der Gesetzgeber ist seiner Aufgabe nicht nachgekommen, das Gesetz in transparenter Weise an neue künstlerische Ausdrucksweisen anzupassen. Dieser Fall bestätigt die Intransparenz und gewissermaßen den Konservatismus des Urheberrechts.

Andrea Pollmeier: Auch über das Vorkommen verwaister Werke versperrt das Urheberrecht bis heute den Zugang zu Kulturgütern.

Alexander Peukert: Das Thema der verwaisten Werke ist erst durch die Digitalisierung so richtig aufgekommen. Verwaist ist ein Werk, wenn es wahrscheinlich noch urheberrechtlich geschützt ist, sein Urheber jedoch nicht bekannt oder nicht auffindbar ist. Wenn also ein Schriftwerk, ein Foto oder ein Film um 1920 in die Archive kam, der Urheber aber möglicherweise erst 1950 verstarb, sind die Urheberrechte noch immer in Kraft, da sie erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers enden. Oft weiß man nicht, wer der Urheber zum Beispiel eines Fotos überhaupt ist. Selbst wenn man es weiß, ist dieser eventuell nicht aufzufinden. In manchen Fällen weiß man, dass und wann er verstorben ist, doch sind die Erben unbekannt, die die Rechte an den betreffenden Werken inne haben. In solchen Fällen spricht man von verwaisten Werken.

Die Quote dieser verwaisten Werke in den Beständen von Bibliotheken, Foto- oder Filmarchiven ist erschreckend hoch. Die Schätzungen schwanken zwischen 5 und 40 Prozent, im Fotobereich geht man von bis zu 90 Prozent verwaisten Werken aus.

Andrea Pollmeier: Die unklare Rechtslage machte sich Google zu nutze. 2004 begann Google ohne Zustimmung der Rechteinhaber mit dem Scannen und der digitalen Speicherung von Millionen Bücher aus aller Welt, die für jedermann online abrufbar werden sollten.

Alexander Peukert: Das Projekt Google Books im Sinne der Verfügbarmachung des Weltwissens ist natürlich von kommerziellen Interessen getrieben und wurde von der deutschen und französischen Regierung und teilweise der EU-Kommission erfolgreich bekämpft. Jedenfalls vorläufig wird Google Books außerhalb der USA deshalb nicht realisiert werden. Zugleich hat man auch in Europa eine Regelung für verwaiste Werke geschaffen, die gerade in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die europäische Regelung erlaubt die Digitalisierung verwaister Werke allerdings nur öffentlichen Einrichtungen zu kulturellen und bildungspolitischen Zwecken.

In den USA diskutiert man also darüber, ob ein kommerzielles Unternehmen die verwaisten Werke verwerten und ins Netz stellen darf, während in Europa der Steuerzahler eine kulturpolitische Maßnahme finanzieren soll. Hier werden durchaus tiefgreifende kulturelle Unterschiede zwischen den USA und der EU deutlich. Fraglich bleibt jedoch, ob hierzulande für die massenhafte Digitalisierung und die zwingende Suche nach etwaigen Rechtsinhabern auch das erforderliche Geld vorhanden ist.

Andrea Pollmeier: Der kommerzielle amerikanische Weg ist Ihrer Ansicht nach sinnvoll?

Alexander Peukert: Ich würde sagen, dass es auf diese Weise wenigstens realistisch ist, dass die massenhaft verwaisten Inhalte das Licht der Welt erblicken. Es gibt ein Unternehmen, das diese Investitionen allerdings unerlaubt getätigt hat und glaubt, dass sie sich lohnen werden. Google hatte mit amerikanischen Verlagen und Autorenverbänden eine vertragliche Regelung geschaffen, die eine beachtliche ökonomische Beteiligung vorsah – soweit sich eben jemand meldet.

Die europäische Regelung erlaubt diese Nutzung erst, nachdem eine sorgfältige Suche nach dem Rechtsinhaber erfolglos durchgeführt und dokumentiert wurde. Dann darf zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek verwaiste Werke ins Netz stellen. Erst, wenn ein berechtigter Einspruch erfolgt, muss das Werk von der Seite der Nationalbibliothek gelöscht werden; zudem ist eine angemessene Vergütung zu zahlen.

Auf beiden Seiten des Atlantiks gilt also, dass verwaiste Werke genutzt werden dürfen und der Urheber oder Rechtsnachfolger widersprechen muss. Anders lässt sich dieses Problem ja auch gar nicht lösen. Die Unterschiede zwischen Google Books und dem europäischen Weg bestehen darin, dass Google ungefragt alles digitalisierte, ohne vorab im Einzelnen zu prüfen, ob es sich überhaupt um verwaiste Werke handelt, und dass die Begünstigten der EU-Lösung nicht kommerzielle Unternehmen, sondern öffentliche Träger des Kulturerbes sind. Ich habe Zweifel, ob der europäische Weg finanzierbar ist.

Andrea Pollmeier: Kulturgüter werden also bei uns weniger als Ware, sondern eher als Gemeingut betrachtet. Legt man sie darum in die Obhut der Allgemeinheit?

Alexander Peukert: Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das so. 70 Jahre nach dem Tod wird das Werk Allgemeingut und kann von jedermann zu allen legalen Zwecken benutzt werden.

Andrea Pollmeier: … und es erfordert dann einen hohen Idealismus von öffentlicher Seite, wenn es am Leben erhalten werden soll.

Alexander Peukert: Und Geld.

Andrea Pollmeier: Das Urheberrecht ist national, das heißt die Verwertungs- und Verbreitungsrechte enden an den Landesgrenzen. Alles, was über das Internet verbreitet wird, ist jedoch weltweit zugänglich. Wie kann man mit dieser Unstimmigkeit umgehen?

Alexander Peukert: Diese Unstimmigkeit gab es von Anfang an. Urheberrechte waren immer national begrenzte Rechte, doch auch im 18. und 19. Jahrhundert wurden Werke weltweit genutzt. Über die Einräumung der Weltrechte an ein Unternehmen, das dann Unterlizenzen erteilte, hat man es geschafft, diesen Weltmarkt zu bestücken. Verwertungsgesellschaften wie die GEMA verfügen über Gegenseitigkeitsverträge mit anderen Verwertungsgesellschaften, die es erlauben, dass die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften das Weltrepertoire für Deutschland lizenzieren können. Es ist also der analogen Welt gelungen, die territoriale Zersplitterung vertraglich zu organisieren.

Im Internetzeitalter ist auch das komplexer geworden. Rechtsinhaber versuchen verstärkt, Märkte territorial aufzuspalten. Die Plattenfirmen zum Beispiel haben kein Interesse daran, dass es nur eine einzige, europaweite Musikplattform gibt, die für einen einheitlichen Preis die ganze EU mit Musik bestückt. Sie wollen lieber unterschiedliche Preise ansetzen und damit die gesamte Kaufkraft abschöpfen.

Dafür gibt es durchaus gute Gründe. Diese territoriale Aufspaltung kann inzwischen auch technisch unterstützt werden, indem zum Beispiel der Zugriff auf bestimmte, ausländische Webseiten gesperrt ist. Solche Sperren können Kenner zwar umgehen, für den normalen User funktionieren sie jedoch. So war es beispielsweise lange Zeit nicht möglich, die Musikplattform Spotify aus Deutschland zu nutzen, bevor sie offiziell für Deutschland lizenziert war. Bei legalen Plattformen, für die man sich zum Beispiel mit der Kreditkartennummer anmelden muss, lassen sich territoriale Aufspaltungen weitgehend durchführen.

An diesem Punkt offenbart sich das digitale Dilemma des Internets und der Digitalisierung: Einerseits ist das Internet ein weltumspannendes Medium, in dem alles gleichzeitig verfügbar ist, zugleich erlaubt es aber auch eine relativ effiziente digitale Rechtekontrolle. Früher war diese Aufspaltung nicht durchsetzbar: Wenn das Buch auf dem Markt war, kam es auch ins Ausland, das war nicht mehr zu kontrollieren. Jetzt erlaubt es die Digitalisierung, diese Ländergrenzen einzuführen und auf diese Weise das Internet zu reterritorialisieren.

Andrea Pollmeier: Bei Youtube fallen Sperren auch regelmäßig auf.

Alexander Peukert: Auch hier zeigt sich die auf dem Recht, insbesondere dem Urheberrecht, basierende, territoriale Zersplitterung des Internets. Ich habe gerade das Problem des Nutzers beschrieben, der manche legale Plattformen nicht nutzen kann. Umgekehrt gibt es Online-Intermediäre wie Google, die gern einen weltweit einheitlichen Standard hätten und überall nach denselben Regeln ihre Plattformen anbieten möchten. Die Rechtslage ist jedoch unterschiedlich, so dass Youtube USA andere Inhalte aufweist als Youtube Deutschland. Für diese großen Anbieter ist die unterschiedliche Rechtslage wie für Rechtsinhaber und Nutzer ein Problem.

Andrea Pollmeier: Vor dem Hintergrund dieser veränderten Geschäftslage wird immer wieder auch das Stichwort Kulturflatrate genannt. Was verstehen Sie darunter?

Alexander Peukert: Eine Kulturflatrate ist eine pauschale monatliche Gebühr, gegen die ohne irgendwelche Differenzierungen alles heruntergeladen werden darf, was im Internet verfügbar ist. Diese Extremstform, diese nicht weiter differenzierte Pauschalgebühr, lehnen jedoch sowohl die Urheber, die Verwerter als auch die Internetserviceprovider ab, die – wie die Telekom – ein viel größeres Interesse haben, das Internet zu partitionieren und Premiumangebote leichter zugänglich zu machen als irgendwelche freien Inhalte.

Andrea Pollmeier: Der Europäische Gerichtshof hat über eine Vergütung von Privatkopien bei Online-Nutzungen entschieden. Rückt damit die Einführung einer Kulturflatrate in Reichweite?

Alexander Peukert: Hierbei geht es um folgendes Phänomen: Urheber machen Texte, Fotos und Filme immer häufiger im Internet verfügbar, ohne sie hinter Paywalls zu verstecken und ohne dafür eine Vergütung zu verlangen. Die Werke stehen unter einer Creative-Commons-Lizenz oder sie sind ohne jede Erklärung frei zugänglich im Netz. Wenn diese Werke heruntergeladen werden, wird eine Kopie dieser Werke hergestellt. Diese Kopie ist, wenn der Nutzer das für sich zu privaten Zwecken speichert oder ausdruckt, eine in Deutschland zulässige Privatkopie.

Zunächst hatte der Bundesgerichtshof entschieden: Wer seine Werke frei ins Internet stellt, erlaubt ja die Kopien, also gibt es dafür keine weiteren Vergütungen. Das Bundesverfassungsgericht befand jedoch, diese Regelung sei dem Schutz des geistigen Eigentums nicht gemäß. Es müsse auch für freie Inhalte eine Privatkopievergütung gezahlt werden. Der Bundesgerichtshof hat die Frage schließlich dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befand nunmehr, dass die Privatkopie von Werken, die in dieser Weise im Internet verfügbar sind, vergütungspflichtig ist. Daher haben Online-Autoren, die direkt in Blogs und auf Seiten wie Faust-Kultur publizieren, oder Wissenschaftler wie ich, die ihre wissenschaftlichen Texte ins Netz stellen, einen Anspruch auf angemessene Vergütung für die Privatkopien, die die Internetnutzer von diesen Texten erstellen. Damit ist Onlinekreativität legal verfügbar und wird pauschal vergütet. Die VG Wort hat beispielsweise bereits ein Meldesystem für Onlinetexte installiert.

Andrea Pollmeier: Wie wird diese Vergütung künftig realisiert?

Alexander Peukert: Vergütungspflichtig sind – wie heute teilweise auch schon – alle Geräte, die Kopien oder Downloads ermöglichen, also auch der Computer, das Tablet, das Smartphone. Auszuschütten ist dann eben nicht mehr nur an die Autoren, die im klassischen Verlagswesen veröffentlichen, sondern an reine Netzautoren. Damit wäre eine freiwillige Kulturflatrate realisiert. Der Einzelne hat nämlich die Wahl, in welches System er gehen möchte.

Im Prinzip gibt es zwei Arten, wie man im Internet publizieren und Umsätze generieren kann: Ich kann mich entscheiden, für das, was ich ins Netz stelle, keine individuelle Vergütung hinter einer Paywall zu nehmen. Stattdessen gebe ich mich mit nichts oder dem Wenigen zufrieden, was ich über die Verwertungsgesellschaften als Anteil an der pauschalen Online-Privatkopievergütung erhalte.

Das Interview hat Andrea Pollmeier für Faust-Kultur geführt, iRights.info veröffentlicht es hier mit freundlicher Genehmigung.

3 Kommentare

1 hans haefele am 31. Juli, 2013 um 11:12

Wie Herr Peukert hier einige elementare Begriffe durcheinander würfelt und dazu andere unterschlägt, ist höchst fragwürdig. Ernsthaft zu leugnen, dass geistiges Eigentum existiert und als Eigentum mit allen dazu gehörigen Rechtsfolgen betrachtet werden muss, ist nur eines von vielen Beispielen dafür. Übrigens ist der Begriff auch im anglo-amerikanischen Raum völlig üblich, wenn auch anders in die Rechtsordnung eingebunden. Mit seiner Haltung müsste er im Übrigen auch konsequenterweise die Abschaffung jeder Art von Patenten fordern. Professor hin oder her: Das Interview bestätigt wieder, dass echte Fachkenntnis im Urheberrecht rar ist. Sich als Professor aber vor den Karren einer offensichtlichen Kampagne spannen zu lassen, ist schon sehr eigenartig und wirft durchaus Fragen nach der Motivation für so ein Interview auf. Ist es am Ende vielleicht einfach nur: Wes Brot ich es…? Traurig.

2 Matthias Ulmer am 3. August, 2013 um 09:39

Eigentum existiert ja nicht per se, sondern nur Kraft Gesetz. Natürlich kann man dessen Aufhebung fordern. Ob das mehrheitsfähig ist bezweifle ich.

Ich finde den Beitrag erstaunlich ideologisch. Das ist halt ein weiterer Beitrag in der Schlammschlacht. Schade, ich hatte das Gefühl, die sei in diesem Sommer vorüber. Vielleicht kommt das halt verspätet, auch in den Argumenten.

Was sagen Sie dazu?